Café Central, 2010.

Madrid.

Era diciembre. Hacía frío y lloviznaba. No consigo recordar qué me llevó hasta allí, sólo sé que nada premeditado. Alguien me dijo una vez que resulta mucho más triste beber de tarde porque antes de las doce nadie ha decepcionado a nadie. No sé, puede ser. El caso es que llegué a la plaza de Santa Ana con un par de cervezas de más y un plan de menos. Podría mostrarme cursi haciendo alusiones a las estatuas que de Lorca y de Calderón han colocado en la plaza. Pero paso. Si él se entera, me pega un tiro.

Entonces recordé que, en los días que preceden a la Navidad, el Krahe solía encerrarse en el Central a recitar sus canciones para quien tuviera a bien escucharlas. Era pronto todavía, pero no se me ocurrió mejor lugar para resguardarme de la lluvia o la nieve o qué sé yo cuántos temporales. Conocía la metodología del mítico Café, así que elegí la zona que consideré idónea para observar al viejo, gintonic en ristre y lanza en astillero. Un tipo contaba historias que no le interesaban a nadie mientras el resto esperaba. Pronto (o, al menos, eso creo), el dueño exigió el pago de la entrada antes de echar el cerrojo. Para entonces, don Javier Krahe ya carraspeaba en el escenario con algún tipo de bebida similar a la mía en la mano.

Me pareció más joven, a pesar de apoyarse en las muletas por alguna lesión reciente. Yo ya lo había visto alguna vez en la Galileo, mas nunca tan cerca como entonces. Reía, porque siempre reía cuando nadie lo observaba. A su lado, su inseparable cuadrilla afinaba los instrumentos (o los acariciaban, tampoco recuerdo). Apenas habían transcurrido diez minutos de recital cuando ya todos los presentes nos habíamos plegado al intelecto de aquel hombre. Con su afilado verbo y su ebria sabiduría no estaba diciendo: «esto, queridos, es lo que nunca os mostraron». Habló de geómetras, de Aquitania, de un tal Ulises y su Odisea. Hubiera cambiado a todos los Homeros del planeta por aquel viejo de la elegante figura.

También pronto (o eso creo) terminó de cantar y la gente comprendió que no quedaba nada más que hacer allí que intentar imaginar la cultura que nunca tuvimos. Yo compré un libro con reflexiones suyas y me dispuse a vaciar en el baño las horas muertas previas al recital. Cuando hube acabado, subí las escaleras y me topé de bruces con él. Como un Quevedo también medio cojo me soltó algún chascarrillo para el que mis meninges no tuvieron respuesta. Como única reacción, tembloroso le acerqué su libro, ahora mío, hasta rozar la pechera.

-Mal sitio para firmar- dijo. Y a fe que lo era, pues las escaleras amenazaban con abalanzarse sobre aquel cuerpo frágil.

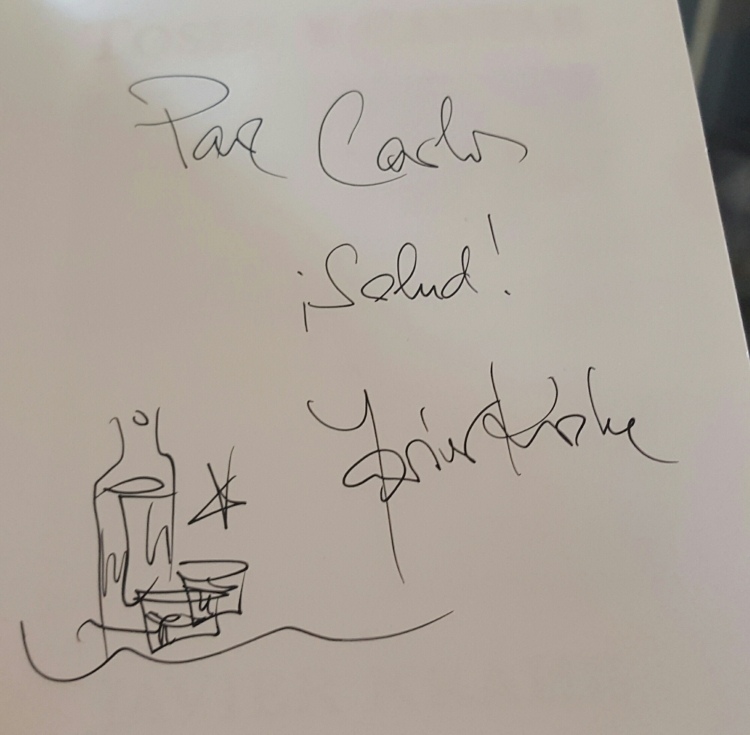

Dibujó unas botellas junto a una dedicatoria que siempre llevaré en el corazón. Supongo que le soltaría una sarta de gilipolleces propias del que ha sido sorprendido por algún momento que no ha de olvidar. Poco importa. Se marchó y yo me marché. Jamás pensé que no volvería a escucharlo recitar sus canciones (lo sé, es cursi, pero sabrá perdonarme).

Me largué por Huertas mientras entendía la táctica de aquel viejo: nos mostraba la idea durante un segundo, nos dejaba que la paladeásemos para, después, dejar que se esfumara con la misma elegancia con la que había llegado. Me eché la mano al interior de la trenca. Por suerte, su libro seguía allí.

Adiós, Krahe.