Las puertas de la casa de la familia Rosales se abren para dar paso a tres hombres. Uno de ellos es García Lorca. Todavía en el interior, el joven poeta Luis Rosales observa cómo se llevan a su amigo. Con dolor busca la mirada de Federico, y la encuentra justo cuando van a subir al vehículo que ha de evaporarse entre las nazaríes calles que hierven a esas alturas del año. Las pupilas del de Fuente Vaqueros parecen suplicar.

“Mi corazón oprimido

siente junto a la alborada

el dolor de sus amores

y el sueño de las distancias”

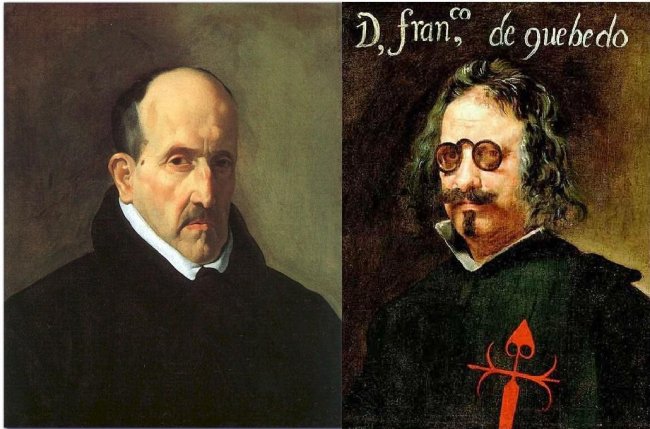

El coche se aleja. Cabrón, se dice Luis, incumpliremos nuestros viejos sueños poéticos. ¿Ideales? Lo que es rojo o azul no es el ideal sino la venganza. Mientras, en el interior del coche alguien acusa al poeta: es usted espía al servicio de Moscú. Lorca asiente. Desvía la mirada por la ventanilla del coche y el primer plano le devuelve el triste retrato de una calle muerta. Cuando por fin enfoca, a lo lejos distingue su figura. Es el contraste perfecto. Un escenario digno de la Barraca. Alta. Vetusta. Sombreada. Hermosa. Es Ella.

“¡Ay, qué oscura está la Alhambra!

¿Adónde irán las manolas

mientras sufren en la umbría

el surtidor y la rosa?»

Las horas que transcurren desde que Federico es apresado hasta que el mastodonte Queipo grita: “que le den café, mucho café”, caen sobre el ánimo del Fuenterino como una losa. Ha caído en el derrumbe y los escombros se amontonan en su alma como si de un rascacielos neoyorquino se tratase.

La degeneración del 27 ha llegado hasta un edificio mal llamado Gobierno Civil. Aquellos poetas eran Andalucía. Y Andalucía, ahora, es esto. La noche ha caído y dos hombres tristes se suben a su grupa. Los integrantes de la Escuadra Negra invitan a los tres reos a salir.

“Yo.

No hay siglo nuevo ni luz reciente.

Sólo un caballo azul y una madrugada”

Arranca el coche y vuelve a verla. Ella. Siempre hermosa. Las calles huelen a olvido y a historia. Olores antagónicos que hacen que la orgullosa Granada apeste. No obstante, las recorren sin prisa, como regodeándose entre el detritus.

Por fin abandonan la ciudad. El campo abierto le recuerda que la infancia no se pierde. De pronto, observa cómo a ambos lados de la carretera se amontonan las personas para despedirse. La noche es oscura y apenas consigue distinguir los rostros, pero reconoce a Buñuel, a Dalí, a Alberti…

“Los rostros bogan impasibles

bajo el diminuto griterío de las yerbas

y en el rincón está el pechito de la rana

turbio de corazón y mandolina”

Entre Víznar y Alfacar había montado alguno de los bandos un cuartel de guerra. Al borde del barranco, las voces de los fusilados espantan a todos aquellos que habían acudido a despedir al poeta. Uno de los dos acompañantes ha empapado el pantalón.

Lo introducen en una vieja Residencia de Estudiantes que hace las veces de improvisada cárcel. Los hombres tristes se han multiplicado. Sin el amparo del campo, sin la protección del límpido cielo granadino, Lorca termina de morir.

“La dulzura tenue del anochecer,

cual negro rocío, tapizó la senda,

teniendo de inmenso dosel a la noche,

que venía grave, preñada de estrellas”

Por fin se acaba el suplicio. Durante aquellas horas en la cárcel de Víznar apenas ha comido o bebido. Solo el recuerdo de viejos pero vanguardistas versos le mantiene con vida. De nuevo monta en un coche. Lo acompañan tres hombres tristes.

Esta vez cae en la cuenta de que ahora él también es uno de ellos. El coche vuelve a la senda de Alfacar. Soy banderillero, dice uno de los tres acompañantes. Eres hombre muerto, piensa el poeta.

“Aquí quiero yo verlos. Delante de la piedra.

Delante de este cuerpo con las riendas quebradas.

Yo quiero que me enseñen dónde está la salida

para este capitán atado por la muerte”

Las rodillas sobre la cuneta lo liberan de la culpa. La tierra está caliente a pesar de que la madrugada tiñe de negro el olivar que se extiende frente a él. Expulsa sus poemas al aire y agacha la cabeza.

Oye los tres disparos. Llega a la conclusión de que lo único cierto en esta vida es la literatura.

“Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena,

tristeza resignada de cosa irrealizable,

tengo en el horizonte un lucero encendido

y el corazón me impide que corra a contemplarte”

*Aunque, por su calidad, sobre aclararlo, todos los versos fueron escritos por Federico García Lorca.

![olivo[4]3](https://lavozdelarra.files.wordpress.com/2014/03/olivo43.jpg?w=410&h=256)